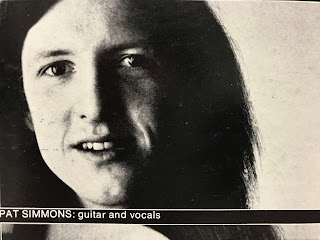

ドゥービー・ブラザーズで好きなメンバーは俄然パトリック・シモンズ。

パトリック・シモンズ(Patrick Simmons) ことパットはドゥービーズのデビュー以来、

しかし、ドゥービー・ブラザーズと言えば、トム・

70年代前半ドゥービーズの豪快なロックが好きな人はトム・

70年代後半ドゥービーズのAORなサウンドが好きな人はマイケ

時期によって2人の音楽性が顕著に反映されているからだ。

このように、

またこの2人はボーカルも特徴的だ。

トミーは荒々しいロックサウンドに合う、

一方、マイクはスモーキーで深みのあるソウルフルなボーカル。

2人ともインパクトのある濃ゆい顔をしているが、

パットはといえば、クールでさわやかな声の持ち主だ。

顔も端正で容姿もスマートなナイス・ガイだ。

イケメンで声も良いパットだが、

…って結局顔じゃん!、と言われそうなので、

以下、特に好きなパットの10曲です。(リリース順)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

①South City Midnight Lady(『Captain and Me』収録)

フォークやカントリー・ミュージックからひときわ影響を受けたパットならではの曲。

歌詞はパットの故郷であるカリフォルニア州南部のサン・ノゼ(=サウス・シティー)の女性たちを讃えたもの。

カントリー・テイストを際立たせるペダル・スティール・ギターを演奏するのは、

当時スティーリー・ダンに在籍していたジェフ・“スカンク”バクスター。

ミドル・テンポの爽やかな曲調で、

カントリーを基調としているが、いなたさはなく、

タイトルの表す通り、

トミーのブルースに根ざした荒々しいロックサウンドと好対照を成す。

②Black Wlter(『ドゥービー天国』収録)

パットと言えばこの曲を挙げる人が多いのではないだろうか。

言わずと知れたドゥービーズ初のヒットナンバー。

歌詞はミシシッピへの憧憬にあふれ、旅情掻き立てられるものだ。

この歌詞の通り、ホンキー・トンク調な曲だけあって、

フィドルが効果的に演奏される。

途中で

このコーラスを発案したのはプロデューサーのテッド・

かつて彼自身が在籍していたハーパース・

同時期に活躍したウエスト・コーストのバンドでコーラス・

こちらのライブバージョンのジェフ・バクスターによるペダル・

曲の幽玄さを際立出せる。

③Neal's Fandango(『スタンピート』収録)

スピード感溢れるロック。

ダブル・ドラムとトリプル・ギターが力強く疾走する。

まさに“

リトル・フィートのメンバーであるビル・ペインの鍵盤が入り、

ここでも素晴らしいコーラスが聴ける。

1分45秒辺りからダイナミックなスケープが広がっていくように、

これぞバーバンク・サウンド。

こうしたサウンドもプロデューサーのテッド・

メンバーとエンジニアのドン・ランディと共に裏ジャケに映るテッド(下段右から2番目)

因みにニールとはビート詩人のニール・キャサディのことで、同アルバム収録の「I Cheat The Hangman」にも見られる、ストーリー性ある歌詞となっている。

こうした捻りの効いたパットの歌詞は、音楽一筋な歌詞が多いトミーや恋愛ソング中心のマイクとは一線を

こちらのライブの演奏もとてつもなくエキサイティング。

間奏のギター・ソロで暴れまくるジェフ・バクスターが最高。

④Slat Key Soquel Rag(『スタンピート』収録)

パットと言えばアコギのフィンガーピッキング。

ここではお得意のラグ・タイム奏法を。

歌なしだが、ギター・インストとして充分楽しめる曲。

パットはAOR路線に突入後も、「Larry The Logger Two-Step」や「Steamer Lane Breakdown」といったカントリー調インストナンバーを1アルバムにつき1曲取り入れ続けた。

⑤8th Avenue Shuffle(『ドゥービー・ストリート』収録)

舞台はニューヨーク。

かつて歌われた南部への憧憬に対し、本作では都会の喧騒が陽気に歌われる。

トミーの体調不良によるバンドの脱退により、

スティーリー・ダンからジェフ・バクスターとマイケル・

パットの楽曲も音楽的に一層幅広いものになっていった。

本作はメンフィス・ホーンのソウル・フルな演奏や変速リズムが取り入れられ、

サウンドにおける目覚ましい変化が楽しめる。

また、パットとスカンクの異なる個性を持ったギター・プレイの対比も面白い。

ラテン風のギターリフを基調とし、

カリフォルニアの片田舎から、大都会ニューヨークへと、

ドゥービーズは都会的なサウンドに移る。

⑥Rio(『ドゥービー・ストリート』収録)

「8th Avenue Shuffle」と同じくラテン調の曲ではあるが、洗練度が大幅に増す。

サンバ風のパーカッションとジャジーなエレピによるイントロにベ

リオのカーニバルよろしく、解放感に満ち溢れる。

万華鏡のようなコーラス・ワークは楽曲に煌めきを与える。

「ねえ、乗ってかない?」

というワンフレーズだけ登場するマリア・マルダーが何とも粋な演出だ。

⑦Echoes Of Love(『運命の掟』収録)

パットの曲にもマイケル・

パット作のこの曲も、

イントロも曲全体のアレンジもマイクのシンセが中心である。

キャッチーなシンセのリフがいかにもマイクらしい。

パットによるメロウなメロディーと爽やかなボーカルはマイクのサ

シングルとしても発売された。

⑧Livin' On The Fault Line(『運命の掟』収録)

より複雑化するリズム。

より深遠化するグルーヴ。

同アルバム収録の 「China Groove」に通じるインプロビゼーション・ナンバー。

ファンキーでジャズ色の強いプログレッシブな楽曲であり、パット、そしてドゥービーズの新境地と言える。

後半にかけて曲が盛り上がっていく様は、

ビブラフォンが効果的。

こうした曲もトミーやマイクには無いもので、

カントリーやメロウ路線とは別のパットの持ち味が発揮されている

アルバムの表題曲。

⑨Sweet Feelin'(『ミニット・バイ・ミニット』収録)

アコーステック・ギターの音色が優しく響く、

ワーナーのレーベルメイトであるニコレット・

呼応するようなコーラス・ワークも甘美。

プロデューサーのテッド・テンプルマンも共作し、

彼の叩き出すサウンドは曲のソフトな印象を際立たせる。

まさにSweet Feelin'な曲。

⑩If You Want A Little Love(『メロウ・アーケード』収録)

最後はパットの唯一のソロアルバムから。

1982年にドゥービーズを一旦解散させたパットは翌年ソロ作をリリースする。

トミーからマイクまでお馴染みのメンツも参加。

楽曲はカントリー調のものやポップ・ソウル風ナンバー等、ドゥービーズ・サウンドを彷彿とさせるものに交って、

ハード・ロックやディスコ風といったアレンジやヒューイ・ルイスのカバー等、ドゥービーズ時代のパットらしからぬ楽曲も見られる。

本作「If You Want A Little Love」はディスコAORな楽曲。

咲き乱れるような早口コーラスが何ともユニーク。

タワー・オブ・パワーによるホーンが彩りを添える。

タワー・オブ・パワーによるホーンが彩りを添える。

パットの新たな一面が垣間見える楽曲となっている。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

以上パットの魅力を掘り下げてみました。

メンバーチェンジによってバンドの音楽性が大きく変化するに伴い

つまり、強引に言い方をしますと、パットの歴史=

パトリック・シモンズこそドゥービーズの要だ。

と、冒頭で豪語しましたが、

0 件のコメント:

コメントを投稿